2023年6月2日,习近平总书记在文化传承发展座谈会上发表重要讲话,提出中华文明具有五个突出特性——连续性、创新性、统一性、包容性、和平性,为中华文明“精准画像”。中华优秀传统文化作为中华文明的载体,集中展现了中华文明的特质。南海文明作为中华文明的重要内容,具有“开放包容、和平安宁、和合共生、向往繁荣”的独特精神标识和文化内涵,与中华优秀传统文化同根同源,相互影响。中华优秀传统文化为南海文明的生成与发展提供了重要动力,南海文明为中华优秀传统文化的传播提供了广阔场域。

海口骑楼老街。封烁 摄

中华优秀传统文化赋予南海文明“绵延不绝”的连续性特质

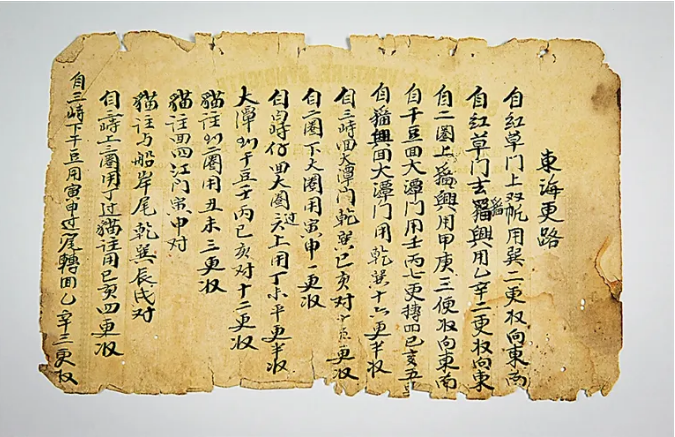

连续性是人类文明进程中的独特现象,通过继承性和发展性而显现。中华优秀传统文化的传承与发展,深刻影响了南海地区的文明进程。南海文明的生成与发展彰显了与中华文明内在统一的连续性。一方面,环南海地区自古以来就是中国渔民的传统渔场,他们世代在此劳作生活,留下了宝贵的物质和精神文化遗产。例如,作为南海文明的历史见证,《更路簿》记录了中国海南渔民在南海水域航行的航向和航程,是我国渔民对南海诸岛航海实践进行经验总结的航行指南类抄本。另一方面,阿拉伯文明和波斯文明,曾为南海文明注入瑰丽的异域色彩,深刻影响南海文明进程。但在近代,欧洲殖民者的入侵改变了环南海地区部分国家的政治、经济和社会结构,重绘了东南亚权力版图,一些兴盛百年的区域文明甚至就此终结。而作为中华文明载体的中华优秀传统文化,通过行使南海管辖权、促进各民族之间交往交融等方式,持续推动南海文明的丰富和发展。可见,相对于阿拉伯文明和波斯文明而言,作为中华文明载体的中华优秀传统文化对南海文明的影响更为持久且深远,不仅塑造了南海文明的连续性特质,也为当今环南海地区的和平与发展奠定了坚实的文化基础。

《更路簿》内页。宋国强 摄

中华优秀传统文化赋予南海文明“不破不立”的创新性特质

中华优秀传统文化以其蕴含的创新精神,为世界文化库藏贡献了丰富的智慧。南海文明作为中华文明的重要内容,不仅是对中华优秀传统文化的创新性继承和发展,而且形成了独具特色的大陆与海洋交汇的文化。南海文明的创新性特质借助中华文明的创新性特征而彰显,是在守正基础上的创新,而不是脱离现实、脱离社会历史的创造。从郑和下西洋开始,中华文明中的先进科学技术、创新工艺等就传入了环南海地区,深刻影响了环南海地区的文明进程,并赋予其创新因子。在此基础上,环南海地区的建筑风格和水稻种植技术也深受中华优秀传统文化影响,彰显了创新性特质。一方面,环南海地区的建筑风格既融合了中原建筑的传统技艺,又创新发展出适应本地环境的独特风格。比如,海南骑楼在保留闽粤竹筒屋形制基础上,吸收了南洋拱券和百叶窗元素。女儿墙的镂空圆形孔洞设计,既有效降低台风风阻,又融入巴洛克卷草纹与中式万字花格,形成中西合璧的装饰美学。另一方面,受到山区地形复杂等自然环境影响,环南海地区各族劳动人民通过改进种植方法和筛选稻种的方式创新发展水稻种植技术。比如,《岭外代答》记载的畲田法将占城稻种植与山地开垦结合,通过刀耕火种实现一岁三熟,比中原旱作技术效率提升3倍。由此可见,无论是建筑风格的融合创新,还是水稻种植技术的改良发展,都推动了环南海地区各族人民的发展,彰显了南海文明的创新性特质。

中华优秀传统文化赋予南海文明“和而不同”的统一性特质

中华文明的“统一性”特征,表现在时间和空间上的连续性和发展性,通过中华优秀传统文化而彰显。环南海地区的各个国家虽然在语言、宗教、文化等方面因文明进程的不同而存在差异性,但它们都受到中华文明的影响,有着共同的文化价值,展现了南海文明统一性中的包容性和多样性。一方面,中华优秀传统文化强调“大一统”的理念,这种“大一统”既包含政治上的统一,又蕴含文化上的“和而不同”。儒家思想中的核心价值观——“天下大同”“天人合一”等,已成为连接不同时期、不同地区人民的精神纽带。环南海地区自古以来深受中华文明的影响,居民在长期的生产和生活中,形成了以“和而不同”“多元共生”为基础的共同价值。比如,新加坡努力塑造的共同价值观是基于儒学的,即“国家至上,社会优先;家庭为根,社会为本;关怀扶持,同舟共济;求同存异,协商共识;种族和谐,宗教宽容”。另一方面,环南海地区有着共同的文化价值和海洋信仰。比如,兄弟公、妈祖信仰在环南海国家的跨地域传播和海上丝绸之路在环南海地区形成的文化交往交融现象。其中,“一百零八兄弟公”信仰是发端于西南沙岛礁渔民的一种独特的海神信仰,在环南海地区得到广泛传播和认同,已成为维系东南亚琼侨和祖籍地关系的一种象征符号。这种海神信仰源自中国管辖的南海区域,又对周边地区和国家产生深刻影响。由此可见,南海文明的统一性特质与中华文明的统一性特征一脉相承。

渔船出海前,渔民祭祀兄弟公出海仪式。图/新海南客户端

中华优秀传统文化赋予南海文明“和合共生”的包容性特质

中华文明的包容性不仅体现在民族内部多元文化价值的融合,而且表现在对外来文化秉持开放、包容态度,融合外来文化以促进自身发展。中华优秀传统文化作为中华文明的载体,多方面、多层次影响了南海文明的生成与发展。习近平总书记指出,“文明因交流而多彩,文明因互鉴而丰富。文明交流互鉴,是推动人类文明进步和世界和平发展的重要动力。”南海文明的包容性特质,通过环南海地区民族文化相互交融形成的共同价值得到彰显。一是南海文明对宗教信仰的包容。环南海地区的宗教信仰体系复杂多样,佛教、道教、伊斯兰教、基督教等在此交汇共生。多元宗教信仰的并存与互动,是南海文明包容性的生动写照。二是南海文明对文化风俗的包容。环南海地区自古以来就是多民族聚集之地,汉族、京族、泰族、他加禄族等在此共同生活繁衍,形成了独特的多元民族文化风俗共存的格局。三是南海文明对环南海地区语言文化的包容。环南海地区方言融合了汉语、越南语、泰语、印尼语等多种语言元素,反映了历史上环南海地区不同语言文化的交往交融。比如,明朝开设了四夷馆,专司外语教学。四夷馆首批专业就包含缅文,其他语种还包括鞑靼、女直(即女真)、西番、回回、百夷和高昌等语言。可见,南海文明的包容性,既是对历史文化的吸收借鉴,也是对现实关切的回应,为形成多元共生的社会格局发挥重要作用。

中华优秀传统文化赋予南海文明“合作发展”的和平性特质

中华优秀传统文化作为中华文明的载体而存在,其“和平性”特征在南海文明中得以充分体现和发扬。有学者认为,正由于受儒家文化及中华文明的和平性等因素影响,南海区域较少发生为争夺权益而导致的国家和民族的争斗。人们多从民间出发,迁徙互往、随遇安家,过着相安无事、互利和谐的生活。2021年11月22日,习近平总书记在中国—东盟建立对话关系30周年纪念峰会上发表重要讲话,强调“要共同维护南海稳定,把南海建成和平之海、友谊之海、合作之海”。一方面,南海文明的和平性特质根植于中华文明的“和平性”特征之中。“和平治海”理念的生成与运用,促使环南海地区在渔业生产、海上贸易和文化交流等方面展现了其独特的魅力。比如,21世纪海上丝绸之路的构建与发展,在加强各国贸易往来的同时,凝聚了共同价值及和平发展的共识。另一方面,环南海地区自古以来就是多元文化交汇之地。中国与南海周边诸国的交往,向来恪守规则、遵循规律。在南海共同价值的基础上,中国和东盟国家正在全面有效落实《南海各方行为宣言》,积极推进“南海行为准则”磋商,逐步建立东南亚联盟,形成一体多元、休戚与共的共同体。随着“一带一路”倡议的推行,环南海地区会进一步加强与周边地区的文化交流与合作,以共同价值为基础构建人类命运共同体,为世界文化的繁荣与发展做出更大的贡献。这种文化交流建立在和平友好的共同价值基础上,凸显了南海文明的和平性特质。这一特质不仅对环南海地区的稳定与发展起到积极作用,也为构建南海命运共同体提供了重要的方法论启示。

中华优秀传统文化既是中华文明的载体,也是南海文化精神标识的深厚底蕴。南海文明是中华文明的重要内容,同时也是环南海地区国家的民族记忆和文化价值的体现。我们要坚守中华优秀传统文化的立场,以中华文明具有的“连续性、创新性、统一性、包容性、和平性”特征为基础,融合现代理念与传统智慧,以构建人类文明新形态为契机,促进南海文明的传承与发展。要进一步阐明中华优秀传统文化与南海文明的内在关系,对中华文明、南海文明中出现的“天人合一”“天下大同”“和平共生”“休戚与共”等标识性、原创性概念进行学理化阐释,以构建南海文明叙事为契机推进人类命运共同体构建。

冼夫人文化节民俗展演。康登淋 摄

本文系2024年度海南省哲学社会科学规划课题“海南红色文化的历史叙事及其当代价值研究”[HNSK(JD)24-06]阶段性成果

新闻资讯

开班动态

方案获取